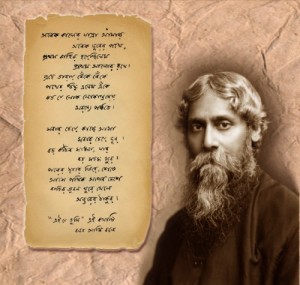

রবীন্দ্রনাথ–ভাষার শ্রেষ্ঠ শিল্পী

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ঠিক কোন কথাটা বলব, ভেবে স্থির করা মুশকিল। এই আকাশে যেদিকে খুশি চাই, মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকার আয়োজন দেখি। মাঝেমধ্যে রাগ হয় এই ভেবে যে তাকে এড়াতে পারি না কিছুতেই। জীবনের বেড়া ডিঙিয়ে, ধনের বৈষম্য পার হয়ে খুব সাধারণ মানুষের কথা রবীন্দ্রনাথ আমাদের শুনিয়েছেন। কেমন করে সেটি সম্ভব হলো? শুধুই কি ভঙ্গি দিয়ে মন ভোলানো? এমন একটি তর্ক শুরু থেকেই ছিল। মনে পড়ে, একবার কবীর সুমন বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের গানে খালি প্রকৃতি। আমার মনে হচ্ছিল, তা-ই বটে। পরে দেখি ঠিক নয়। মানুষের কথা থাকা বলতে কেবল তো মানুষ থাকাই নয়। প্রকৃতির প্রভাব খুব সংগোপনে ব্যক্তিকেই একটা বিশিষ্ট রূপে হাজির করে মাত্র।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ঠিক কোন কথাটা বলব, ভেবে স্থির করা মুশকিল। এই আকাশে যেদিকে খুশি চাই, মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকার আয়োজন দেখি। মাঝেমধ্যে রাগ হয় এই ভেবে যে তাকে এড়াতে পারি না কিছুতেই। জীবনের বেড়া ডিঙিয়ে, ধনের বৈষম্য পার হয়ে খুব সাধারণ মানুষের কথা রবীন্দ্রনাথ আমাদের শুনিয়েছেন। কেমন করে সেটি সম্ভব হলো? শুধুই কি ভঙ্গি দিয়ে মন ভোলানো? এমন একটি তর্ক শুরু থেকেই ছিল। মনে পড়ে, একবার কবীর সুমন বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের গানে খালি প্রকৃতি। আমার মনে হচ্ছিল, তা-ই বটে। পরে দেখি ঠিক নয়। মানুষের কথা থাকা বলতে কেবল তো মানুষ থাকাই নয়। প্রকৃতির প্রভাব খুব সংগোপনে ব্যক্তিকেই একটা বিশিষ্ট রূপে হাজির করে মাত্র।

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ সাধারণত পদ্মায় বোটে করে আসতেন। পদ্মাতীরবর্তী বিস্তীর্ণ লোকালয় আর প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার অবকাশ ছিল তাঁর। এমনকি কুঠিবাড়ির তেতলার ছাদে বসেও নদীর কলতান শুনতেন কান পেতে। এই দেখা ও শোনার মধ্যে একটা দূরত্ব হয়তো আছে। কেবল কল্পনা ও প্রতিভার বলে সে দূরত্ব পার হওয়া সম্ভব নয়। বস্তুত, এই জমিদারির কাজে এসেই ধীরে ধীরে মানুষের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হলো।

ধরা যাক, ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পটার কথা। এটি শাহজাদপুরে বসে লেখা। জমিদার–বাড়ির নিচতলাতেই একটা পো স্টঅফিস ছিল। কথায় কথায় একদিন রবীন্দ্রনাথ পোস্ট মাস্টারের কাছে গল্পটির প্রসঙ্গ তুলতেই লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে পড়লেন তিনি। বাস্তব চরিত্রগুলো গল্পে এভাবেই উঠে আসতে লাগল।

স্টঅফিস ছিল। কথায় কথায় একদিন রবীন্দ্রনাথ পোস্ট মাস্টারের কাছে গল্পটির প্রসঙ্গ তুলতেই লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে পড়লেন তিনি। বাস্তব চরিত্রগুলো গল্পে এভাবেই উঠে আসতে লাগল।

কুষ্টিয়া থেকে গড়াই নদী পার হয়ে যখন এপারে আসতেন, কখনো এই পথটা ব্যবহার করেছেন তিনি, শিলাইদহ সেখান থেকে ১২ থেকে ১৪ কিলোমিটার। এক ঘোড়ায় টানা টমটম গাড়িতে দু-এক ঘণ্টার পথ। ভাবতে প্রলুব্ধ হই, এমন ঘন গাছপালা আর বাগানঘেরা রাস্তা, তার থেকে ডানে-বাঁয়ে নেমে গেছে সুঁড়িপথ। সে পথ ধরে এগোলেই হয়তো দেখা যাবে, সন্ধ্যাবেলা খেটেখুটে দুই ভাই বাড়ি ফিরে এসেছে। যেন এখান থেকেই গল্পের শুরু—‘পথের কাদা এবং জল ভাঙিয়া সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দুই ভাই দেখিল, ছোট জা চন্দরা ভূমিতে অঞ্চল পাতিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে—আজিকার এই মেঘলা দিনের মতো সেও মধ্যাহ্নে প্রচুর অশ্রুবর্ষণপূর্বক সায়াহ্নের কাছাকাছি ক্ষান্ত দিয়া অত্যন্ত গুমট করিয়া আছে; আর বড়ো জা রাধা মুখটা মস্ত করিয়া দাওয়ায় বসিয়া ছিল—তাহার দেড় বৎসরের ছোট ছেলেটি কাঁদিতেছিল, দুই ভাই যখন প্রবেশ করিল, দেখিল উলঙ্গ শিশু প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে চিত হইয়া পড়িয়া ঘুমাইয়া আছে।

ক্ষুধিত দুখিরাম আর কালবিলম্ব না করিয়া বলিল, ‘ভাত দে।’

বড় বউ বারুদের বস্তায় স্ফুলিঙ্গপাতের মতো একমুহূর্তেই তীব্র কণ্ঠস্বর আকাশ-পরিমাণ করিয়া বলিয়া উঠিল, ‘ভাত কোথায় যে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।’

সারা দিনের শ্রান্তি ও লাঞ্ছনার পর অন্নহীন নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে প্রজ্বলিত ক্ষুধানলে, গৃহিণীর রুক্ষ বচন, বিশেষ করে শেষ কথাটার গোপন কুৎসিত শ্লেষ দুখিরামের হঠাৎ কেমন একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গম্ভীর গর্জনে বলিয়া উঠিল, ‘কী বললি!’ বলিয়া মুহূর্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না ভাবিয়া একেবারে স্ত্রীর মাথায় বসাইয়া দিল। রাধা তাহার ছোট জায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু হইতে মুহূর্ত বিলম্ব হইল না।’

তারপর কোর্টকাছারি। ছোট ভাই বড় ভাইয়ের দায়িত্ব চাপাতে চাইল ছোট বউয়ের ওপর। ছিদাম বলল, তুই স্বীকার কর। এত অভিমান হলো চন্দরার এবং সেটা এত অল্পকথায় ব্যক্ত করলেন লেখক, কী বলব!—

‘জেলখানায় ফাঁসির পূর্বে দয়ালু সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা করে?’

‘জেলখানায় ফাঁসির পূর্বে দয়ালু সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা করে?’

চন্দরা কহিল, ‘একবার আমার মাকে দেখিতে চাই।’

ডাক্তার কহিল, ‘তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব।’

চন্দরা কহিল, ‘মরণ!—’

মনুষ্যচরিত্র, মনুষ্যস্বভাব এমন নিখুঁতভাবে আঁকা কি

সম্ভব অভিজ্ঞতা ছাড়া? তাহলে কীভাবে রচিত হলো শাস্তি? কেবল কল্পনাপ্রতিভা নয়, মানুষকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের শক্তিও থাকতে হয়। সে শক্তিটা আসে মাটির প্রতি, জীবনের প্রতি ভালোবাসা থেকেই। তেমন একটি মানবিক পরিস্থিতি আমরা আবিষ্কার করি ‘গুপ্তধন’ গল্পের মধ্যে।

‘‘সেই জীবন, সেই আকাশ, সেই আলোক, পৃথিবীর সমস্ত মণিমাণিক্যের চেয়ে তাহার কাছে দুর্মূল্য বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, ‘কেবল ক্ষণকালের জন্য একবার যদি আমার সেই শ্যামাজননী ধরিত্রীর ধূলিক্রোড়ে, সেই উন্মুক্ত আলোকিত নীলাম্বরের তলে, সেই তৃণপত্রের গন্ধ-বাসিত বাতাস বুক ভরিয়া একটিমাত্র শেষ নিঃশ্বাসে গ্রহণ করিয়া মরিতে পারি তাহা হইলেও জীবন সার্থক হয়।’

এমন সময় দ্বার খুলিয়া গেল। সন্ন্যাসী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, ‘মৃত্যুঞ্জয়, কী চাও।’

সে বলিয়া উঠিল, ‘আমি আর কিছুই চাই না—আমি এই সুড়ঙ্গ হইতে, অন্ধকার হইতে, গোলকধাঁধা হইতে, এই সোনার গারদ হইতে বাহির হইতে চাই। আমি আলোক চাই, আকাশ চাই, মুক্তি চাই।’

সন্ন্যাসী কহিলেন, ‘এই সোনার ভান্ডারের চেয়ে মূল্যবান রত্নভান্ডার এখানে আছে। একবার যাইবে না?’’

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, ‘না, যাইব না।’

পাতালে নয়, মাটির ওপর চলমান জীবনেই রয়ে গেছে প্রকৃত গুপ্তধন। তাকে আবিষ্কার করতে হয়, নিত্যনতুন সংঘাতের ভেতর দিয়ে। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব, আজকের দিনের তথাকিথত বস্তুবাদীদের চেয়েও সমাজকে ভালো করে চিনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর জনসম্পৃক্ততা, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা কোনো অংশেই কম ছিল না। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না ‘ম্যালেরিয়া নিবারণ সমিতি’র মতো সংগঠনের কাজ করতে হয়েছে তাঁকে। বর্ধমানের মহারাজা যার সভাপতি ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সহ-সভাপতি। কৃষকদের জন্য সমবায় করেছেন, ব্যাংক পরিচালনা করতে গিয়ে ফতুর হয়েছেন। এসব অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ বর্ণনা পাওয়া যাবে তাঁর প্রবন্ধগুলোয়। তাই বলব, গল্পের প্লট বা চরিত্র তাঁকে কল্পলোক থেকে তুলে আনতে হয়নি। যেতে হয়নি বিদেশি গল্পের কাছেও। দু-একটি লেখায় হয়তো বাইরের প্রভাব খুঁজে পাওয়া যাবে। যেমন মনে হতে পারে ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ গল্পে এডগার অ্যালান পোর ‘ফল অব দ্য হাউস অব আশার’-এর একটা ছায়া আছে। এমনও হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ হয়তো পোর লেখাটাই পড়েননি। সবচেয়ে বড় কথা হলো, গল্পের কাঠামোয়, চরিত্রের অভিব্যক্তিতে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধি তাঁর একান্তই নিজস্ব।

পাতালে নয়, মাটির ওপর চলমান জীবনেই রয়ে গেছে প্রকৃত গুপ্তধন। তাকে আবিষ্কার করতে হয়, নিত্যনতুন সংঘাতের ভেতর দিয়ে। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব, আজকের দিনের তথাকিথত বস্তুবাদীদের চেয়েও সমাজকে ভালো করে চিনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর জনসম্পৃক্ততা, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা কোনো অংশেই কম ছিল না। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না ‘ম্যালেরিয়া নিবারণ সমিতি’র মতো সংগঠনের কাজ করতে হয়েছে তাঁকে। বর্ধমানের মহারাজা যার সভাপতি ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সহ-সভাপতি। কৃষকদের জন্য সমবায় করেছেন, ব্যাংক পরিচালনা করতে গিয়ে ফতুর হয়েছেন। এসব অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ বর্ণনা পাওয়া যাবে তাঁর প্রবন্ধগুলোয়। তাই বলব, গল্পের প্লট বা চরিত্র তাঁকে কল্পলোক থেকে তুলে আনতে হয়নি। যেতে হয়নি বিদেশি গল্পের কাছেও। দু-একটি লেখায় হয়তো বাইরের প্রভাব খুঁজে পাওয়া যাবে। যেমন মনে হতে পারে ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ গল্পে এডগার অ্যালান পোর ‘ফল অব দ্য হাউস অব আশার’-এর একটা ছায়া আছে। এমনও হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ হয়তো পোর লেখাটাই পড়েননি। সবচেয়ে বড় কথা হলো, গল্পের কাঠামোয়, চরিত্রের অভিব্যক্তিতে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধি তাঁর একান্তই নিজস্ব।

ভাবতে অবাক লাগে, যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ এত অসাধারণ গল্প উপহার দিলেন, সে ভাষায় কোনো পূর্বসূরিই ছিল না তাঁর সামনে। উত্তরাধিকার সূত্রে কিছুই পাননি প্রায়। এমনকি গল্পের উপযোগী একটি ভাষা তাঁকে রীতিমতো তৈরি করে নিতে হয়েছে। এবং আজ পর্যন্ত তিনি সে ভাষার শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

বাইশে শ্রাবণ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের গল্প নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সত্যিই কি বলতে পেরেছি কিছু? একটা তর্কের সূত্র ধরে হয়তো মুগ্ধতার স্মৃতিকেই আউড়ে গেলাম। যে মুগ্ধতা জ্যোৎস্নপ্লাবিত নির্জন পদ্মার বালুচরে ‘নিশীথে’র হু হু করা বাতাসের আড়ালে অবরুদ্ধ স্বরে শুধু বলে গেল, ‘ও কে, ও কে, ও কে গো।’